| 黒川温泉 |

|

|

羽田から大分空港に到着しました。天気も良く順調な旅行になりそうです。 羽田から大分空港に到着しました。天気も良く順調な旅行になりそうです。

空港からはバスで黒川温泉に向かいます。

| |

|

途中日田市内の「大はら茶屋」で昼食。となりに大原八幡宮が有り雰囲気のある店でした。 途中日田市内の「大はら茶屋」で昼食。となりに大原八幡宮が有り雰囲気のある店でした。

| |

|

黒川温泉は古い旅館や近代的なホテルまで沢山の温泉があります。驚くことに温泉の泉質がそれぞれ違うことです。 黒川温泉は古い旅館や近代的なホテルまで沢山の温泉があります。驚くことに温泉の泉質がそれぞれ違うことです。

宿泊した「優彩」は硫酸塩、塩化物でした。部屋から見る景色も田の原川が見え優雅な宿でした。

黒川温泉郷では「外湯めぐり」の入浴手形が有り3カ所の外湯に入るか、2カ所の外湯に入り1カ所ではタオルなどを貰うことが出来ます。

| |

|

お勧めを聞いて単純弱酸性、硫黄泉、塩化物泉の美人湯「いこい旅館」に行きました。 お勧めを聞いて単純弱酸性、硫黄泉、塩化物泉の美人湯「いこい旅館」に行きました。

日本名湯百選の露天風呂は素晴らしい露天風呂でした。

| |

|

次は有名な老舗旅館「新明館」です。黒川温泉が無名であった頃、名を上げるために三代目館主が自らのてで掘った洞窟風呂に入りました。 次は有名な老舗旅館「新明館」です。黒川温泉が無名であった頃、名を上げるために三代目館主が自らのてで掘った洞窟風呂に入りました。

思いのほか小さなお風呂でした。

宿泊する優彩の湯にも入るため外湯は2軒にして、新明館のタオルを貰いました。

3回も湯に入り疲れましたが、夕食を美味しく頂けました。

| |

|

2023年5月25日(木)19:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| ひまわりの湯 |

|

|

今日は天気も良く国道151号線をドライブしました。 今日は天気も良く国道151号線をドライブしました。

新東名から浜松いなさJCTで三遠南信道路に入り、鳳来峡ICから東栄町を抜け「道の駅千石平」に到着。

平日でしたが駐車場は混雑していました。

| |

|

草だんごと普通の団子を食べて、サイダーを飲んで418号線(湯めぐり街道)を売木(うるぎ)を抜けて、国道153号線に向かいました。 草だんごと普通の団子を食べて、サイダーを飲んで418号線(湯めぐり街道)を売木(うるぎ)を抜けて、国道153号線に向かいました。

| |

|

国道153号の「道の駅 信州平谷(ひらや)」は大きな施設で食事処も充実しています。 国道153号の「道の駅 信州平谷(ひらや)」は大きな施設で食事処も充実しています。

| |

|

此処の「ひまわりの湯」はとても大きくて立派です。 此処の「ひまわりの湯」はとても大きくて立派です。

| |

|

入り口も凝った作りです。平日なので比較的空いていました。 入り口も凝った作りです。平日なので比較的空いていました。

国道153号線で帰ろうかと思いましたが、かなり時間が無駄になりそうで、長く湯に浸かっていたので疲れたので同じ道で帰ってきました。

| |

|

2023年5月18日(木)18:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| 牧之原 いーら |

|

|

「牧之原 いーら」で水墨画習作展をやっているので知り合いから勧められて今日行きました。 「牧之原 いーら」で水墨画習作展をやっているので知り合いから勧められて今日行きました。

| |

|

アクセスは悪く細い道をクネクネ乗りました。 アクセスは悪く細い道をクネクネ乗りました。

所が辿り着くと視野が一気に広がり、とても豪華な建物で驚きました。

| |

|

エントランスホールも広々としていて、反対側に社会協議会の事務所があります。 エントランスホールも広々としていて、反対側に社会協議会の事務所があります。

ビタミンB1を発見した、牧之原市出身の「鈴木梅太郎」の大きな写真が貼ってありました。

明治43年、ビタミンB1の抽出に成功し、「オリザニン」と名付け、難病であった「脚気」の治療に大きな貢献をしました。

| |

|

階段を上がった所が山水画の展示場で、沢山のアマチュアの絵が展示されていました。 階段を上がった所が山水画の展示場で、沢山のアマチュアの絵が展示されていました。

作品は輪郭を書く「鉤勒(こうろく)法」が殆ど無く、輪郭を書かないでそのまま書く「没骨(もっこつ)法」、薄く書いて上から濃く書き込む「破墨(はぼく)法が殆どでした。

「にじみ・たらしこみ法」は何点か作品がありました。

受付の方以外に誰もいなかったので、鉤勒(こうろく)法について尋ねました。

この教室ではあまり書かれないとのことでした。

| |

|

2023年5月10日(水)20:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| 外付けハードディスク |

|

|

音楽やら写真が増えてハードディスクが一杯になり、I-O DATA 外付けハードディスク 8TBを買いました。 音楽やら写真が増えてハードディスクが一杯になり、I-O DATA 外付けハードディスク 8TBを買いました。

8TBで18,980円でした。安くて驚いています。

ただHDは壊れることがあるので、重要な物はバックアップしています。

今までのHDからバックアップし、デスクトップのショートカットのリンク変更。

結構時間が掛かりました。

| |

|

2023年4月27日(木)11:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| おきよめの湯 続き |

|

|

温泉はとても混んでいて駐車場は一杯でしたが、浴室はそれ程でもありませんでした。レストランは一杯でした。 温泉はとても混んでいて駐車場は一杯でしたが、浴室はそれ程でもありませんでした。レストランは一杯でした。

| |

|

温泉を川の側から見ると食堂はテラスにもなっていて良い雰囲気です。 温泉を川の側から見ると食堂はテラスにもなっていて良い雰囲気です。

少し風があり鯉のぼりが良い感じです。

| |

|

向かいに土日と休日だけ開いている「Kirin's cafe」に入りました。 向かいに土日と休日だけ開いている「Kirin's cafe」に入りました。

| |

|

アイスコーヒーとブルーベリーアイスクリームを注文しました。 アイスコーヒーとブルーベリーアイスクリームを注文しました。

アイスコーヒーのコースターが洋服になっていて面白い。

| |

|

アイスクリームは小さいサイズを注文しました。 アイスクリームは小さいサイズを注文しました。

バニラのアイスクリームにブルーベリーがたっぷりです。

栄養バランスが良いのだそうです。

天気に恵まれ、気分の良いドライブとなりました。

| |

|

2023年4月24日(月)02:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| おきよめの湯 |

|

|

日曜日で天気も良いので国道151号線を走り「おきよめの湯」に行きました。 日曜日で天気も良いので国道151号線を走り「おきよめの湯」に行きました。

途中休憩に寄った「道の駅 豊根グリーンポート宮嶋」の下の「八幡神社」にしだれ桜が咲いていました。

葉桜でしたが桜吹雪となっていました。

| |

|

今年は早かったので道すがらの桜は全くありませんでした。 今年は早かったので道すがらの桜は全くありませんでした。

此処だけが僅かに見られました。

| |

|

「道の駅 信州新野千石平」に到着 「道の駅 信州新野千石平」に到着

日曜日で天気が良いので沢山の車と、バイクで一杯でした。

| |

|

とても大きい大御幣餅を食べました。 とても大きい大御幣餅を食べました。

昔ながらの手作りの製法と地元の厳選した原料を使用した御幣餅は市販されている中で、最大級の大きさを誇ります。

クルミを主原料としたタレとの相性抜群の味が大きさだけは無く、南信州の隠れ味として多くの方に親しまれております。

| |

|

ようやく「おきよめの湯」に到着しました。 ようやく「おきよめの湯」に到着しました。

此処も大変混雑していました。

| |

|

2023年4月23日(日)12:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| 弘前公園 |

|

|

友人が明日から弘前公園へ旅行に行くとのLineが来ました。 友人が明日から弘前公園へ旅行に行くとのLineが来ました。

今年は桜が早くて桜吹雪と花筏でしょう。

2021年4月23日に行った時の弘前公園の桜を思い出しました。

桜トンネルは勢いのある木と枯れた木などが混ざるのが普通です。弘前の桜トンネルは古木でも全て綺麗な花が咲いています。あまりにも揃っていて大変感動しました。

桜の木は手入れが難しく、特にソメイヨシノは難しい木です。

桜はバラ科、林檎もバラ科です。林檎の産地である青森では桜の木の手入れもお手の物なのだそうです。

| |

|

桜の枝が川に垂れ下がっている美しさには目を見張りました。 桜の枝が川に垂れ下がっている美しさには目を見張りました。

雪深い弘前では雪の重みで枝が川面に下がるのだそうです。

| |

|

2023年4月21日(金)21:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| トルコで買った物 |

|

|

カッパドキアは雪でした。露店で合成皮革の帽子があり旅行客の4人が購入しました。 カッパドキアは雪でした。露店で合成皮革の帽子があり旅行客の4人が購入しました。

おおよそ2000円位いでした。

| |

|

旅行案内の方から参加者全員にプレゼントされたアクセッサリーで、旅行中リュックに下げていました。 旅行案内の方から参加者全員にプレゼントされたアクセッサリーで、旅行中リュックに下げていました。

| |

|

至る所にある熱気球のお土産。 至る所にある熱気球のお土産。

今回天候が悪くカッパドキアでは熱気球は見られませんでした。

以前事故があり気球の乗船はお薦めされていませんでした。乗る方は自己責任になっていました。

| |

|

3月30日カッパドキアで絨毯工場に連れて行かれました。 3月30日カッパドキアで絨毯工場に連れて行かれました。

安い絨毯からとても高額な絨毯まで見ることが出来ました。

旅行者の2人が購入されました。

| |

|

4月1日クサダシの「Doma Milan」という皮革工場に行きました。 4月1日クサダシの「Doma Milan」という皮革工場に行きました。

ファッションショーがあり、綺麗な革のジャンパーなどが所狭しと展示され、売り込みが凄かったです。

友人はジャンパーが欲しかったので大変高額なリバーシブルのジャンパーを購入しました。

| |

|

2023年4月6日(木)14:09 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| エジプシャンバザール |

|

|

画面右のリュステム・パシャモスクから東側にエミノニュ広場があります。地元の人も多く賑わっていて沢山のレストランや食べ物を売る店があります。 画面右のリュステム・パシャモスクから東側にエミノニュ広場があります。地元の人も多く賑わっていて沢山のレストランや食べ物を売る店があります。

| |

|

広場の東端がエジプシャンバザールの入り口です。 広場の東端がエジプシャンバザールの入り口です。

| |

|

中はアーケードになっていて天井も美しく装飾されています。 中はアーケードになっていて天井も美しく装飾されています。

スパイス、食品、織物、装飾品、陶器などを扱う店が軒を連ねています。

| |

|

エジプシャンバザールはイェニ・モスクの複合施設群の一部として1664年に造られました。歴史のあるバザールです。 エジプシャンバザールはイェニ・モスクの複合施設群の一部として1664年に造られました。歴史のあるバザールです。

| |

|

18世紀中頃よりエジプトから輸入される香辛料や生薬を多く取り扱うようになったことからエジプシャンバザールと言われるようになりました。 18世紀中頃よりエジプトから輸入される香辛料や生薬を多く取り扱うようになったことからエジプシャンバザールと言われるようになりました。

その後、シルクロードを経由して中国やインド、ペルシアなどの商品も売られるようになり、香辛料を多く扱う市場となり、別名「スパイス・バザール」とも言われています。

| |

|

2023年4月4日(火)12:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| リュステム・パシャモスク |

|

|

このモスクは商店街の2階に建てられていて、入り口さえも殆ど判りません。ハシルジュラル通りに面したアーチをくぐり、安アパートの階段より狭い、曲がりくねった階段を上るとモスク横の中庭へ出ます。 このモスクは商店街の2階に建てられていて、入り口さえも殆ど判りません。ハシルジュラル通りに面したアーチをくぐり、安アパートの階段より狭い、曲がりくねった階段を上るとモスク横の中庭へ出ます。

この写真の左上の白いアーチの有る壁がモスクの壁です。

| |

|

左の壁にイズニックタイルが見られます。 左の壁にイズニックタイルが見られます。

| |

|

このモスクは膨大な量の優美なイズニックタイルで知られていてこれほどのタイルを使ったドームは他にないそうです。 このモスクは膨大な量の優美なイズニックタイルで知られていてこれほどのタイルを使ったドームは他にないそうです。

| |

|

色も統一感があり美しいドームでした。 色も統一感があり美しいドームでした。

| |

|

階段を下るとハシルジュラル通りで、商店街に入居している店舗の賃料はモスクの維持に使われているそうです。 階段を下るとハシルジュラル通りで、商店街に入居している店舗の賃料はモスクの維持に使われているそうです。

| |

|

2023年4月4日(火)11:40 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| スレイマニエモスク |

|

|

主礼拝堂の建物は前後59m、左右58mで、直径27.5m、頂点の高さは地上53mに達する大ドームを中心としたドーム群と4本の長いミナレット持っています。 主礼拝堂の建物は前後59m、左右58mで、直径27.5m、頂点の高さは地上53mに達する大ドームを中心としたドーム群と4本の長いミナレット持っています。

大モスクの立ち並ぶイスタンブール旧市街の中でもひときわ大きく、丘の頂上よりやや北側の斜面に位置するため、旧市街北の金角湾方面から見て特に印象に残るモスクのひとつでです。

スレイマニエ・モスクは礼拝堂のほか、マドラサ(イスラム教神学校)、医学学校、病院、給食所、宿泊所、商業施設、ハンマームなど、多くの付属施設を持ち、複合施設群を形成しています。

巨大なモスクです。

| |

|

中庭も整然としています。 中庭も整然としています。

| |

|

ドーム内は装飾は少ないのですが、窓が多く明るくまとまっています。 ドーム内は装飾は少ないのですが、窓が多く明るくまとまっています。

| |

|

過剰でない綺麗なドームの印象を受けました。 過剰でない綺麗なドームの印象を受けました。

| |

|

貯水池ですが宮殿のような作りとなっていて、レーザーショーがありました。 貯水池ですが宮殿のような作りとなっていて、レーザーショーがありました。

| |

|

2023年4月4日(火)09:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| インターコンチネンタル イスタンブール |

|

|

ホテルはボスポラス海峡を望める高台の「インターコンチネンタル」でした。夜景が綺麗で、遠く「7月15日殉教者の橋」も見えます。 ホテルはボスポラス海峡を望める高台の「インターコンチネンタル」でした。夜景が綺麗で、遠く「7月15日殉教者の橋」も見えます。

この辺りは沢山のホテルが有り、写真左の大きな建物は「リッツカールトン」です。

| |

|

昼間見るとボスポラス海峡のチェラーン宮殿が微かに見られます。 昼間見るとボスポラス海峡のチェラーン宮殿が微かに見られます。

| |

|

画像が変ですがクリックすると普通に見られます。 画像が変ですがクリックすると普通に見られます。

ホテルの最上階にラウンジが有り午後5時から7時まで無料飲み放題が付いていました。

一緒に行った友人は、ほぼアルコール依存症なので毎日此処を離れません。お金に困っているわけではないけれど、ただ酒という言葉にめっぽう弱いのです。

行く先々のレストランでも「ビールの方?」と聞かれると手を上げ、「赤ワインの方?」と聞かれると手を上げます。「白ワインの方?」手を上げます。

一緒の旅行者の方は何か一つですが、彼は必ず3種類飲みます。

| |

|

奥には喫煙室も有り良い眺めです。上の窓は開いていますが天井にヒーターが入るようになっています。 奥には喫煙室も有り良い眺めです。上の窓は開いていますが天井にヒーターが入るようになっています。

喫煙者にも優しいホテルです。

| |

|

希望で急遽近くのホールへ「ベリーダンス」を見に行くことになりました。 希望で急遽近くのホールへ「ベリーダンス」を見に行くことになりました。

セクシーな踊りに皆ノリノリでした。最後には一緒に踊る人もいて面白かった。もちろん酔っ払った友人も参加しました。

| |

|

2023年4月3日(月)22:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| ボスポラス海峡クルーズ |

|

|

イスタンブールは西側のヨーロッパと東側のアジアに分かれ、北から黒海に面する「ヤヴズ スルタン セリム橋」、「ファーティフ・スルタン・メフメット橋」、「7月15日殉教者の橋」の3本だけです。 イスタンブールは西側のヨーロッパと東側のアジアに分かれ、北から黒海に面する「ヤヴズ スルタン セリム橋」、「ファーティフ・スルタン・メフメット橋」、「7月15日殉教者の橋」の3本だけです。

一番南にアブラシャトンネルがあります。

チュラーン宮殿近くの船着き場から出発し、ファーティフ・スルタン・メフメット橋で戻ってきました。

旧オスマン帝国の宮殿「チュラーン宮殿」が綺麗でした。

| |

|

建国の父として現在も人々の心の中に生き続けるアタテュルクは、1938年11月10日にドルマバフチェ宮殿の執務室の隣の部屋で息を引き取りました。 建国の父として現在も人々の心の中に生き続けるアタテュルクは、1938年11月10日にドルマバフチェ宮殿の執務室の隣の部屋で息を引き取りました。

| |

|

アルナヴトキョイ埠頭でとても賑わっていました。 アルナヴトキョイ埠頭でとても賑わっていました。

| |

|

ファーティフ・スルタン・メフメット橋をくぐります。北上しているので向かいはアジア側となります。 ファーティフ・スルタン・メフメット橋をくぐります。北上しているので向かいはアジア側となります。

| |

|

アジア側はヨーロッパ側と比べると幾分素朴な感じが残っています。 アジア側はヨーロッパ側と比べると幾分素朴な感じが残っています。

| |

|

2023年4月3日(月)15:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| アヤソフィア |

|

|

アヤソフィアは元々は、東ローマ帝国時代に首都コンスタンティノープルで建てられたキリスト教正教会の大聖堂です。 アヤソフィアは元々は、東ローマ帝国時代に首都コンスタンティノープルで建てられたキリスト教正教会の大聖堂です。

その後はオスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落が起きた1453年5月29日から1931年までの長期間にわたりイスラム教モスクとして改築を繰り返し使用されてきました。

| |

|

アヤソフィアの建物をモスクや教会など宗教的行事の場として使うことは厳しく禁じられてきましたが、エルドアン大統領はアヤソフィアをモスクへ戻す方針を宣言しました。 アヤソフィアの建物をモスクや教会など宗教的行事の場として使うことは厳しく禁じられてきましたが、エルドアン大統領はアヤソフィアをモスクへ戻す方針を宣言しました。

中の綺麗なモザイクには目をみはりました。

| |

|

博物館の礼拝堂への変更は国の内外で議論となっているようです。 博物館の礼拝堂への変更は国の内外で議論となっているようです。

| |

|

アヤソフィア博物館の内装は、ほぼモスク時代のものを踏襲し、2階までの壁面は多色大理石と金地モザイクで、その上部は漆喰で飾られています。 アヤソフィア博物館の内装は、ほぼモスク時代のものを踏襲し、2階までの壁面は多色大理石と金地モザイクで、その上部は漆喰で飾られています。

アーケードは大理石の象眼細工で覆われ、古代建築から剥ぎ取られた大理石円柱によって支えられているが、 柱頭部分は新規に製作されたアカンサスの葉の模様のある変形イオニア式で、ユスティニアヌスのモノグラムが刻まれている。つまり、この部分は創建当時のものだそうです。

大聖堂内部には、今日少数かつ断片的にキリスト教聖堂であった頃のモザイク画が残っています。

| |

|

現在ブルーモスクは改装中で外から見るだけとなりました。 現在ブルーモスクは改装中で外から見るだけとなりました。

とにかくモスクだらけで、どれがどれだか判らないほどあります。

そのため明日「スレイマニエモスク」と「リュステム・パシャモスク」に行くことになりました。

| |

|

2023年4月3日(月)11:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| トプカプ宮殿 |

|

|

トプカプ宮殿は北は金角湾、東はボスポラス海峡、南はマルマラ海に囲まれた小高い丘にあります。1453年にコンスタンティノープルを陥落させイスタンブールをオスマン帝国の首都としてから378年間スルタンの宮殿として使われました。 トプカプ宮殿は北は金角湾、東はボスポラス海峡、南はマルマラ海に囲まれた小高い丘にあります。1453年にコンスタンティノープルを陥落させイスタンブールをオスマン帝国の首都としてから378年間スルタンの宮殿として使われました。

ブルーモスクからは10分程度、アヤソフィアからはすぐの所です。

トプカプ宮殿外門の「挨拶の門」ですが以外と飾り気のない作りです。

| |

|

スルタンのハマム スルタンのハマム

ハマムとは、ローマ時代からオスマン帝国時代にかけて発祥したトルコ式の伝統的な浴場です。

スルタン専用のハマムには、安全のために金色のブロンズの手すり代わりの仕切りが付けられています。

すっきりしていた良い感じです。

| |

|

謁見室でスルタンの王座とお気に入りの女性が据わる場所、大時計やロッキングチェア、大きな花瓶などがあります。 謁見室でスルタンの王座とお気に入りの女性が据わる場所、大時計やロッキングチェア、大きな花瓶などがあります。

ロココ調の部屋の白と青のタイルはオランダから持ち込まれたもので、この部屋に置かれている時計は英ヴィクトリア女王から送られたものだそうです。

| |

|

何から何まで細かい絵柄で驚きます。日本の美とは対比的です。 何から何まで細かい絵柄で驚きます。日本の美とは対比的です。

幕末時将軍に謁見した外国人が、江戸城の謁見の間で襖の繪以外に全く装飾が無いこと、将軍は王冠をかむることもなく、宝石を身に付けていることもなく、上等ではあるけれど普通の服装であったことに驚いています。

| |

|

エメラルドの短剣は世界一美しく価値があると言われています。 エメラルドの短剣は世界一美しく価値があると言われています。

これも日本刀の飾り気のない美しさとは対極にあります。

そのほか沢山の宝石がありました。

長い年月をかけて増設されていった宮殿は沢山の建物が有り、ごく一部が見られました。

| |

|

2023年4月3日(月)10:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| 石灰棚 |

|

|

パムッカレの石灰棚の下から見上げると、雪が降ったような丘が見えました。 パムッカレの石灰棚の下から見上げると、雪が降ったような丘が見えました。

弱酸性の雨水が台地を作っている石灰岩中に浸透し、炭酸カルシウムを溶かした地下水となります。

その地下水が地熱で温められて地表に湧き出て温泉となり、その温水中から炭酸カルシウム(石灰)が沈殿して、純白の棚田のような景観を作り出しています。

沈殿すると石灰が更に堤のように発達して棚田のような景観を作っています。

| |

|

温泉が湧き出ているので、沢山の人が足湯を楽しんでいます。 温泉が湧き出ているので、沢山の人が足湯を楽しんでいます。

| |

|

見下ろすと、先ほど通った池が見下ろせます。 見下ろすと、先ほど通った池が見下ろせます。

下から見た景色より遙かに広くて雄大でした。

| |

|

確かに棚田のようになっています。 確かに棚田のようになっています。

| |

|

小さなデニズリ空港から、最後の訪問地イスタンブールへ向かいます。 小さなデニズリ空港から、最後の訪問地イスタンブールへ向かいます。

イスタンブールには今夜から2泊の予定です。

| |

|

2023年4月2日(日)18:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| ヒエラポリス遺跡 |

|

|

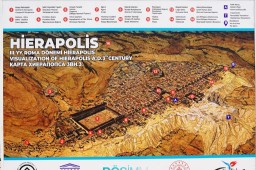

パムッカレの石灰棚の下を通り、石灰華段丘の一番上にあるヒエラポリス遺跡に行きました。 パムッカレの石灰棚の下を通り、石灰華段丘の一番上にあるヒエラポリス遺跡に行きました。

ローマ帝国の温泉保養地として栄えました。ローマ帝国時代にも地震で破壊されるが、その後復興しました。

しかし1354年の大地震で完全に廃墟となりました。

とても広くこの図のように一番左下がネクロポリス(使者の街)となっています。

| |

|

とても広いので車で奥まで行きました。景色を見ながらなので楽ちん。 とても広いので車で奥まで行きました。景色を見ながらなので楽ちん。

| |

|

ネクロポリスですが、大きな墓もありましたが地震で崩れているので少しずつ修復しています。 ネクロポリスですが、大きな墓もありましたが地震で崩れているので少しずつ修復しています。

| |

|

街への門ですが、上に綺麗な装飾がありました。これも地震で全て崩れたようです。 街への門ですが、上に綺麗な装飾がありました。これも地震で全て崩れたようです。

日本も同様ですが温泉のあるところは地震を覚悟しなければならないようです。

| |

|

ローマ浴場や競技場などが残っています。 ローマ浴場や競技場などが残っています。

この劇場は大きな物でした。

ローマ帝国は浴場、競技場、劇場は何処にでもセットで作りました。不思議なほど同じように三点セットで作っています。

| |

|

2023年4月2日(日)14:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| パムッカレ |

|

|

昨夜はパムッカレの「ドア サーマル ヘルス&スパ}ホテルに宿泊しました。 昨夜はパムッカレの「ドア サーマル ヘルス&スパ}ホテルに宿泊しました。

大きな円形の温泉ホテルです。

パムッカレとは、トルコ語で「綿の宮殿」という意味だそうで、綿とあるのは昔からこのあたりが良質の綿花の生産地でした。

| |

|

ホテルの中が温泉プールになっていています。外にも大きなプールがあります。更にサウナ、スパ、マッサージなど充実した温泉施設となっていました。 ホテルの中が温泉プールになっていています。外にも大きなプールがあります。更にサウナ、スパ、マッサージなど充実した温泉施設となっていました。

友人は旅行で疲れているのに、かなり泳ぎました。

| |

|

朝ふと見ると気球が上がっていました。カッパドキアでは天候が悪く見られませんでしたが、パムッカレでも気球がありました。 朝ふと見ると気球が上がっていました。カッパドキアでは天候が悪く見られませんでしたが、パムッカレでも気球がありました。

急いで写真を撮りましたが、あっという間に終わりました。

| |

|

のどかな温泉地の風景に気球が綺麗でした。 のどかな温泉地の風景に気球が綺麗でした。

| |

|

出発前の時間、ホテルの前の小さな雑貨店で友人とビールを飲んで、店の人にタバコを1本あげて少し話しました。ラマダン中なので、喫煙以外飲み食いが出来ないのが気の毒です。 出発前の時間、ホテルの前の小さな雑貨店で友人とビールを飲んで、店の人にタバコを1本あげて少し話しました。ラマダン中なので、喫煙以外飲み食いが出来ないのが気の毒です。

トルコは日本人に友好的です。店主は「日本の車に乗っているのだ~」と言いました。見たら確かにカローラでした。

地元の老人が二人ほど来ました。ちょっとしたサロンのようになっているようです。

豪華なホテルも良いけれど、地元の人が集うような鄙びた店が好きです。

これからパムッカレの石灰棚観光です。

| |

|

2023年4月2日(日)08:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|

| シリンジェ村 |

|

|

イズミールからさほど遠くない「シリンジェ村」です。100年ほど前までギリシャ人が住んでいて赤い屋根の村が美しい風景を作っています。 イズミールからさほど遠くない「シリンジェ村」です。100年ほど前までギリシャ人が住んでいて赤い屋根の村が美しい風景を作っています。

| |

|

プチホテルやレストランも沢山有りました。少し素朴な感じでトルコ人にも人気があるようです。 プチホテルやレストランも沢山有りました。少し素朴な感じでトルコ人にも人気があるようです。

| |

|

小高い丘の上に登る細い道沿いに、小さな店が並んでいます。 小高い丘の上に登る細い道沿いに、小さな店が並んでいます。

| |

|

トルコの人にも人気があるようなお店が沢山ありました。 トルコの人にも人気があるようなお店が沢山ありました。

| |

|

この辺りは、果物やナッツの栽培が盛んで、シリンジェ村へ向かう狭い道の脇には、ぶどう・もも・りんご・ざくろなどの果樹園が広がっています。 この辺りは、果物やナッツの栽培が盛んで、シリンジェ村へ向かう狭い道の脇には、ぶどう・もも・りんご・ざくろなどの果樹園が広がっています。

果物屋さんも沢山有り、ジュースを売っています。ざくろジュースを飲みました。

地中海性気候のためか果物も新鮮で美味でした。

| |

|

2023年4月1日(土)13:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 気紛れ写真 | 管理

|